Die Stanza della Segnatura — Heimat der Schule von Athen

- Das Museum

- Raphaels Zimmer

- Raum der Signatur

Raum der Signatur

Raum der Signatur

In der Segnatura begann Raffaello mit der Arbeit an seinen berühmtesten Fresken. Dies war nicht nur sein erster Auftrag für den Vatikan, sondern markiert für viele Historiker auch den Beginn der Hochrenaissance. Der Raum hat seinen Namen vom Obersten Gerichtshof der Heiligen Stuhls – der Segnatura Gratiae et Iustitiae –, dem der Papst selbst vorstand und der bis Mitte des 16. Jahrhunderts hier tagte. Er wurde zunächst von Julius II. (Papst von 1503 bis 1513) als Bibliothek und Privatarbeitszimmer genutzt, was sich auch im ikonografischen Programm der zwischen 1508 und 1511 gemalten Fresken widerspiegelt.

Dieses Programm wurde sicherlich von einem Theologen entworfen, um die drei höchsten Kategorien zu beschreiben, in denen der menschliche Geist wirkt: Wahrheit, Güte und Schönheit. Die Disputa illustriert die übernatürliche Wahrheit (Theologie), während die Schule von Athen die rationale Wahrheit (Philosophie) darstellt. Das Gute durch die Kardinaltugenden und die theologischen Tugenden mit dem Gesetz; das Schöne durch den „Parnass“ mit Apollon und den Musen. Die Deckenfresken haben viel mit dem zu tun, was sich darunter abspielt. Allegorien der Theologie, Philosophie, Gerechtigkeit und Poesie sollten einen eher direkten Hinweis auf die Fähigkeiten des Geistes an diesen verschiedenen Wänden geben.

Zur Zeit von Leo X. (1513-1521) war es nur ein kleines Arbeits- und Musikzimmer, in dem auch die Musikinstrumentsammlung des Papstes untergebracht war; alle Originalmöbel aus der Zeit von Julius II. wurden entfernt und durch neue Holzvertäfelungen von Fra Giovanni da Verona ersetzt, die alle Wände bis auf die des Parnass bedeckten, da dafür kein Platz war; sie musste hier mit Fresken bemalt werden, die noch heute zu sehen sind. Nach der Plünderung Roms verschwand die Holzvertäfelung wahrscheinlich 1527 und wurde durch eine Hell-Dunkel-Vertäfelung ersetzt, die Perin del Vaga während des Pontifikats von Paul III. zwischen 1534 und 1549 malte.

Schule von Athen

Die berühmtesten Philosophen der Antike bewegen sich in einer imposanten Renaissance-Architektur, die von Bramantes Projekt zur Erneuerung der frühchristlichen Basilika St. Peter inspiriert ist.

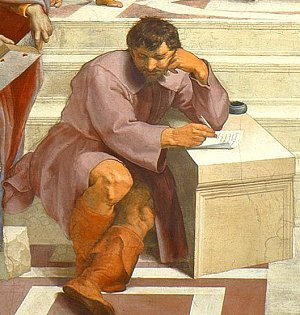

Einige von ihnen sind leicht zu erkennen. In der Mitte steht Platon, der mit einem Finger nach oben zeigt und sein Buch „Timaios“ hält, flankiert von Aristoteles mit der „Ethik“; im Vordergrund ist Pythagoras zu sehen, der das „Diatesseron“ erklärt. Diogenes liegt mit einer Schüssel auf der Treppe, während der pessimistische Philosoph Heraklit, ein Porträt von Michelangelo, an einen Marmorblock gelehnt auf ein Blatt Papier schreibt. Michelangelo arbeitete zu dieser Zeit an den Gemälden in der nahe gelegenen Sixtinischen Kapelle.

Rechts sehen wir Euklid, der seinen Schülern Geometrieunterricht erteilt, Zoroaster mit der Himmelskugel und Ptolemäus mit der Erdskugel. Die Figur ganz rechts mit der schwarzen Baskenmütze ist ein Selbstporträt von Raffael.

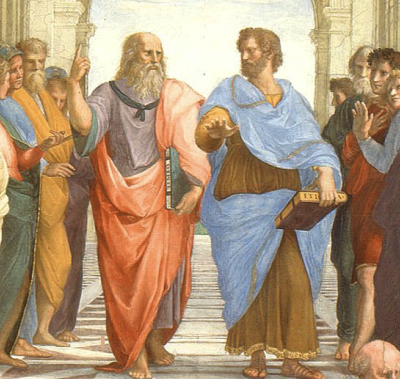

Platon und Aristoteles

Die Schule von Athen ist der antiken griechischen Philosophenschule gewidmet.

In der Mitte ragen die Silhouetten der beiden großen Philosophen hervor, Platon mit seinem Buch „Timaios “ und Aristoteles mit seiner „Ethik“.

Ihre äußerst schlichten Gesten fassen auf bewundernswerte Weise die unterschiedlichen Ansätze der beiden größten Denksysteme ihrer Zeit zusammen, Idealismus und Realismus.

Der eine weist auf den Himmel als Quelle des Wissens, der andere auf die Erde.

Überraschenderweise wurde jeglicher Bezug zu modernen Kirchenphilosophen aus der Szene verbannt.

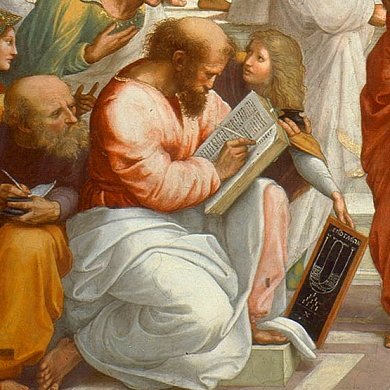

Andere Zeichen

Unter den anderen erkennbaren Philosophen ist im Vordergrund links Pythagoras zu sehen, der mit einem Buch auf seinem angewinkelten Bein sitzt.

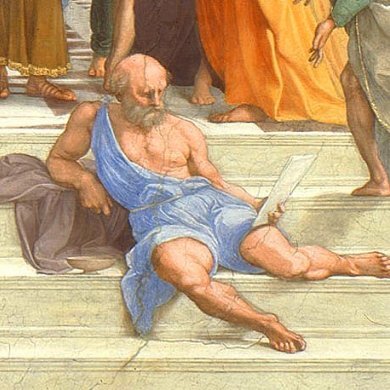

Der alte Mann, der unbequem auf den Stufen sitzt, ist der zynische Diogenes mit der Schüssel an seiner Seite, seinem einzigen Besitz, den er traditionell hatte.

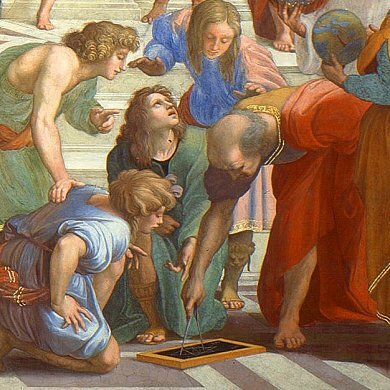

Wie Pythagoras auf der rechten Seite demonstriert Euklid seinen Schülern etwas mit Hilfe eines Zirkels.

Eine Hommage an Michelangelo

Die nachdenkliche Figur im Vordergrund, die neben einem Marmorblock sitzt, wurde von Raffael dem fertigen Werk hinzugefügt.

Einige glauben, es handele sich um ein Porträt von Michelangelo.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich um eine Hommage an die beeindruckenden Fresken in der Sixtinischen Kapelle handelt, die gerade entdeckt worden waren. Die Pose der Figur erinnert an Michelangelos Sibyllen und Propheten, insbesondere an Jesaja.

.

Die Perspektive

Die Szene spielt in einem prächtigen Gebäude mit kolossalen Statuen, die an die Antike erinnern.

Die Abfolge der Bögen lenkt den Blick des Betrachters wie eine Art perspektivisches Fernrohr auf die beiden Hauptfiguren Platon und Aristoteles.

Parnass

Der Parnass ist eines der Fresken, die das Innere der Stanza della Segnatura schmücken, dem ersten der Räume, die Raffael im Auftrag von Julius II. mit Fresken ausstattete.

Sie beherbergte die Privatbibliothek des Papstes, die bei seinem Tod nur 220 Bände umfasste. Julius II. war eher ein Mann der Tat als der Worte. Als Michelangelo ihn fragte, mit welchem Attribut er in der Statue, die er für Bologna schuf, dargestellt werden wolle, antwortete der Papst, er wolle lieber ein Schwert als ein Buch halten. Während Raffael an der Stanza della Segnatura arbeitete, führte Julius II. die päpstliche Armee in siegreichen Feldzügen durch Norditalien.

Der Papst wollte jedoch, dass die Bibliothek als erster Raum von Raffael gestaltet wurde. Ein Besuch in der Stanza della Segnatura lässt jedoch Zweifel an der ursprünglichen Bestimmung des Raumes aufkommen, da die vollständig mit Gemälden bedeckten Wände weit von unserer Vorstellung einer Bibliothek mit bis zur Decke reichenden Regalen entfernt sind.

Das ikonografische Programm der Stanza della Segnatura ist entsprechend der Funktion des Raumes reich an Bezügen zur humanistischen Kultur. An der Decke sind in kostbaren Rahmen vier Frauen zu sehen: Sie sind die Personifikationen der Theologie, Poesie, Philosophie und Rechtswissenschaft.

Darunter illustrieren eine Vielzahl von Figuren, Protagonisten einer mehr oder weniger nahen Vergangenheit, diese vier Disziplinen mit größerer Konkretheit und Detailtreue: Die Theologie entspricht der Disputation über das Sakrament, ein Verweis auf die Heiligkeit des eucharistischen Mysteriums; die Philosophie der Schule von Athen; die Rechtswissenschaft Allegorien der kardinalen und theologischen Tugenden und Szenen aus dem Natur- und Kirchenrecht; und schließlich die Poesie dem Parnass.

Die Szene zeigt den Berg Parnass, der als Paradies der Dichter gilt.

In der Mitte steht Apollo, Gott der Musik und Poesie, umgeben von den Musen, Göttinnen, die intellektuelle Aktivitäten inspirieren. Einige von ihnen halten Gegenstände in den Händen, anhand derer sie identifiziert werden können:

- Melpomene, gekleidet in Purpur, mit einer tragischen Theatermaske;

- Kalliope, Schutzpatronin der epischen Dichtung, mit einer Trompete;

- Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, mit einem Buch;

- Terpsichore, die Muse des Tanzes, mit einem Saiteninstrument;

- Thalia mit einer komischen Theatermaske.

In anderen Fällen ist die Identifizierung ungewiss, vielleicht weil Raffael selbst kein Interesse an ihrer genauen Charakterisierung hatte

Die göttliche Gruppe ist von einer großen Anzahl alter und moderner Dichter umgeben.

Im Vordergrund links steht, wie die Bildunterschrift verrät, Sappho, die einzige Dichterin in dieser Szene.

Hinter ihr gruppieren sich die drei großen Eposdichter: Homer, der seine blinden Augen zum Himmel erhebt, Dante mit seinem charakteristischen Profil und Vergil, der auf Kalliope, die Muse, die ihm die Inspiration schenkt, zeigt.

.

Die Komposition ist stark von einem Fenster beeinflusst, das auf den Innenhof des Belvedere blickt.

Raphael nutzt diese Öffnung zu seinem Vorteil und platziert zwei Figurengruppen auf beiden Seiten, die sich über die Bildfläche hinaus zu lehnen scheinen.

Insbesondere die beiden Figuren im Vordergrund rechts, die über das Gemälde hinauszeigen, scheinen eine Verbindung zur Realität herstellen zu wollen.

Die Bäume auf dem Parnass sind Lorbeerbäume, deren Zweige zu Kränken für die Dichter geflochten wurden.

Das Laub ist teilweise durch den Bogen, der die Szene umrahmt, abgeschnitten, wodurch die Illusion entsteht, dass es sich über den Bogen hinaus in den realen Raum erstreckt.

Streit um das Allerheiligste Sakrament

Gegenüber der Schule von Athen und der Theologie befindet sich das Fresko , das als „Disputation über das Allerheiligste Sakrament“ bekannt ist , obwohl eine genauere Beschreibung „Triumph der Religion“ wäre.

Die Heilige Dreifaltigkeit – Gottvater, Christus zwischen der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer und der Heilige Geist in der Mitte – wird flankiert von der oberen Seite der Triumphkirche.

Patriarchen und Propheten aus dem Alten Testament sitzen zwischen Aposteln und Märtyrern in einem Halbkreis auf Wolken, von links nach rechts: der heilige Petrus, Adam, der heilige Johannes der Evangelist, David, der heilige Laurentius, Judas Makkabäus, der heilige Stephanus, Moses, der heilige Jakobus der Apostel, Abraham und der heilige Paulus.

Darunter, neben dem Altar, der von St. Gregor dem Großen (als Julius II.) dominiert wird, sitzen St. Hieronymus, St. Ambrosius und St. Augustinus auf Marmorthronen neben dem Altar. Einige Personen sehen auch wie berühmte Persönlichkeiten aus, zum Beispiel sieht der Papst ganz rechts sehr ähnlich aus wie Sixtus IV. (der Julius II. Onkel war).

Hinter ihnen steht Dante Alighieri, und der Mönch ganz links erinnert an Fra Angelico.

Kardinaltugenden und theologische Tugenden und das Gesetz

Gegenüber dem Parnass, parallel zur Gerechtigkeit, stehen die Kardinaltugenden – Tapferkeit, Klugheit und Mäßigung, darüber in der Lünette Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe.

Am unteren Rand des Fensters sind auf der einen Seite die Übergabe der Pandekten an Justinian und auf der anderen Seite die Übergabe der Dekretalen an Papst Gregor IX. dargestellt. Hier ist Julius II. zu sehen, der das Werk in Auftrag gab und von 1503 bis 1513 Papst war. Mit ihm sind die Kardinäle Giovanni de' Medici und Alessandro Farnese zu sehen, die später Päpste Leo X. (1513–1521) und Paul III. (1534–1549) wurden.

Das Gemälde, das die Übergabe der Pandekten an Kaiser Justinian darstellt, wird Lorenzo Lotto zugeschrieben.

Decke

Die vierteilige Decke enthält weibliche Allegorien der vier Fähigkeiten des Geistes: Philosophie, Theologie, Poesie und Gerechtigkeit.

Sie sind in den großen Kompositionen an den umgebenden Wänden detailliert und kunstvoll ausgearbeitet.

Die Philosophie bezieht sich auf Raffaels weltberühmte „Schule von Athen“, die Theologie auf den Streit um das Allerheiligste, die Poesie auf den Parnass und die Gerechtigkeit auf die Kardinaltugenden und theologischen Tugenden sowie das Gesetz.