La Stanza della Segnatura — Sede della Scuola di Atene

- Il museo

- Le stanze di Raffaello

- Sala della Segnatura

Sala della Segnatura

Sala della Segnatura

Nella Segnatura, Raffaello iniziò a dipingere quelli che sarebbero diventati i suoi affreschi più famosi. Non solo si trattava della sua prima commissione per il Vaticano, ma per molti storici segna il vero inizio dell'arte del Rinascimento. La sala prende il nome dalla Corte Suprema della Santa Sede - la Segnatura Gratiae et Iustitiae - presieduta dallo stesso Papa e che, fino alla metà del XVI secolo, teneva qui le sue sedute. Fu inizialmente utilizzata come biblioteca e studio privato da Giulio II (papa dal 1503 al 1513), intenzione che trova chiara espressione o riscontro nel programma iconografico degli affreschi realizzati tra il 1508 e il 1511.

Questo programma fu sicuramente elaborato da un teologo per descrivere le tre categorie ultime in cui opera lo spirito umano: il Vero, il Bene e il Bello. La Disputa illustra la verità soprannaturale (teologia), mentre la Scuola di Atene rappresenta la verità razionale (filosofia). Il Bene attraverso le virtù cardinali e teologali con la Legge; il Bello attraverso il "Parnaso", con Apollo e le Muse. Gli affreschi del soffitto hanno molto a che fare con ciò che accade sotto. Le allegorie della Teologia, della Filosofia, della Giustizia e della Poesia erano intese come un'indicazione piuttosto diretta delle facoltà della mente su queste varie pareti.

All'epoca di Leone X (1513-1521) era solo un piccolo studio e sala da musica, che ospitava anche la collezione di strumenti musicali del Papa; tutti i mobili originali dell'epoca di Giulio II furono rimossi e sostituiti da nuovi pannelli di legno realizzati da Fra Giovanni da Verona, che ricoprivano tutte le pareti tranne quella del Parnaso, poiché non c'era spazio per essa; dovette quindi essere affrescato, come è ancora visibile. Dopo il Sacco di Roma, la boiserie scomparve probabilmente nel 1527 e fu sostituita da una boiserie in chiaroscuro dipinta da Perin del Vaga durante il pontificato di Paolo III, tra il 1534 e il 1549.

Scuola di Atene

I più famosi filosofi dell'antichità si muovono all'interno di un'imponente architettura rinascimentale ispirata al progetto di Bramante per il rinnovamento della basilica paleocristiana di San Pietro.

Alcuni di essi sono facilmente riconoscibili. Al centro, Platone, che punta un dito verso l'alto e tiene in mano il suo libro Timeo, è affiancato da Aristotele con l'Etica; in primo piano, Pitagora è raffigurato mentre spiega il Diatesseron. Diogene giace sulle scale con una ciotola, mentre il filosofo pessimista Eraclito, ritratto da Michelangelo, è appoggiato a un blocco di marmo e scrive su un foglio di carta. Michelangelo stava lavorando in quel periodo ai dipinti della vicina Cappella Sistina.

A destra vediamo Euclide che insegna geometria ai suoi allievi, Zoroastro che tiene la sfera celeste e Tolomeo la sfera terrestre. La figura all'estrema destra, con un berretto nero, è un autoritratto di Raffaello.

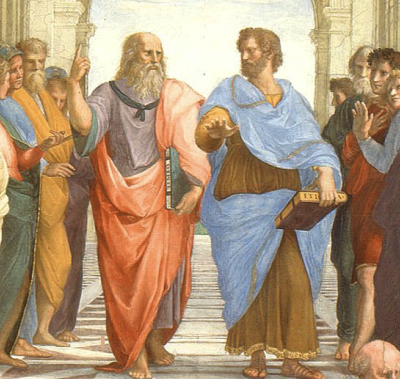

Platone e Aristotele

La Scuola di Atene è dedicata all'antica scuola filosofica greca.

Al centro spiccano le sagome dei due grandi filosofi, Platone con il suo libro intitolato Timeo e Aristotele con la sua Etica.

I loro gesti estremamente semplici riassumono mirabilmente i diversi approcci dei due più grandi sistemi di pensiero dell'epoca, l'idealismo e il realismo.

Il primo indica il cielo come fonte della conoscenza, il secondo la terra.

Sorprendentemente, qualsiasi riferimento ai filosofi moderni della Chiesa è stato bandito dalla scena.

Altri personaggi

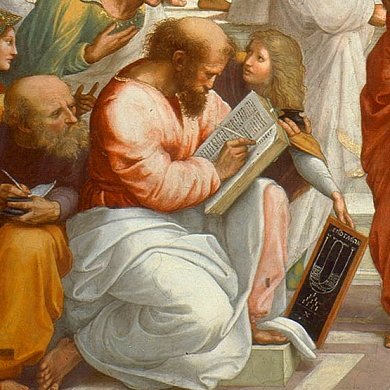

Tra gli altri filosofi riconoscibili, in primo piano a sinistra c'è Pitagora, seduto con un libro appoggiato sulla gamba piegata.

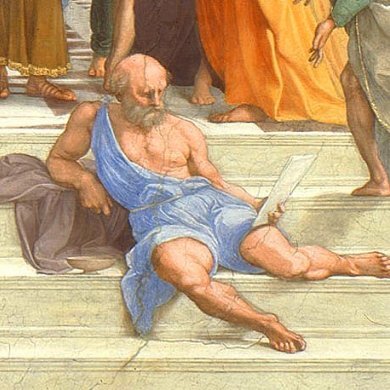

Il vecchio seduto goffamente sui gradini è il cinico Diogene, con la ciotola al suo fianco, l'unico bene che tradizionalmente possedeva.

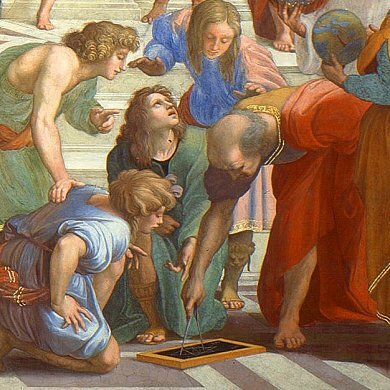

Rispecchiando Pitagora, sulla destra, Euclide sta dimostrando qualcosa ai suoi studenti usando un compasso.

Omaggio a Michelangelo

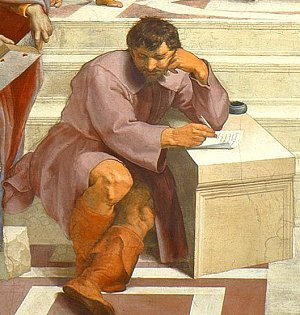

La figura pensierosa in primo piano, seduta vicino a un blocco di marmo, è stata aggiunta da Raffaello all'opera finita.

Alcuni ritengono che si tratti di un ritratto di Michelangelo.

Più probabilmente, si tratta di un omaggio agli straordinari affreschi della Cappella Sistina che erano stati appena scoperti. La posa della figura ricorda quella delle sibille e dei profeti di Michelangelo, in particolare Isaia.

.

La prospettiva

La scena è ambientata all'interno di un edificio grandioso, con statue colossali che ricordano il mondo antico.

La successione di archi guida lo sguardo dello spettatore, come una sorta di telescopio prospettico, verso le due figure principali di Platone e Aristotele.

Parnaso

Il Parnaso è uno degli affreschi che decorano l'interno della Stanza della Segnatura, la prima delle stanze affrescate da Raffaello per volere di Giulio II.

Qui era conservata la biblioteca privata del papa, che alla sua morte conteneva solo 220 volumi. Giulio II era un uomo d'azione piuttosto che di parole. Quando Michelangelo gli chiese con quale attributo voleva essere raffigurato nella statua che stava realizzando per Bologna, il papa rispose che voleva tenere in mano una spada piuttosto che un libro. Mentre Raffaello lavorava alla Stanza della Segnatura, Giulio II guidava l'esercito papale in vittoriose campagne militari nel nord Italia.

Tuttavia, il papa voleva che la biblioteca fosse la prima sala ad essere decorata da Raffaello. Una visita alla Stanza della Segnatura può far sorgere qualche dubbio sulla destinazione originaria della sala, poiché le pareti, interamente ricoperte di dipinti, sono ben lontane dalla nostra idea di una biblioteca con scaffali che arrivano fino al soffitto.

Il programma iconografico della Stanza della Segnatura, in linea con la funzione della sala, è ricco di riferimenti alla cultura umanistica. Sul soffitto, in cornici preziose, sono raffigurate quattro donne: sono le personificazioni della Teologia, della Poesia, della Filosofia e della Giurisprudenza.

Sotto, una moltitudine di figure, protagoniste di un passato più o meno recente, illustrano queste quattro discipline con maggiore concretezza e dettaglio: la teologia corrisponde alla Disputa del Sant'Eucaristia, un riferimento alla sacralità del mistero eucaristico; la filosofia alla Scuola di Atene; la giurisprudenza alle allegorie delle virtù cardinali e teologali e alle scene relative al diritto naturale ed ecclesiastico; e infine la poesia al Parnaso.

La scena raffigura il Monte Parnaso, considerato il paradiso dei poeti.

Al centro c'è Apollo, dio della musica e della poesia, circondato dalle Muse, dee che ispirano l'attività intellettuale. Alcune di loro reggono oggetti che aiutano a identificarle:

- Melpomene, vestita di porpora, con una maschera teatrale tragica;

- Calliope, protettrice della poesia epica, con una tromba;

- Clio, la musa della narrazione storica, con un libro;

- Terpsichore, musa della danza, con uno strumento a corda;

- Talia con una maschera teatrale comica.

In altri casi, l'identificazione è incerta, forse perché Raffaello stesso non era interessato alla loro caratterizzazione precisa

Il gruppo divino è circondato da un gran numero di poeti, sia antichi che moderni.

In primo piano a sinistra, come recita la didascalia, c'è Saffo, l'unica poetessa presente nella scena.

Dietro di lei sono raggruppati i tre grandi autori epici: Omero, che alza gli occhi ciechi al cielo; Dante, con il suo profilo caratteristico; e Virgilio, che indica Calliope, la musa che è fonte della sua ispirazione.

.

La composizione è fortemente influenzata dalla presenza di una finestra che si affaccia sul cortile del Belvedere.

Raffaello sfrutta l'apertura a suo vantaggio, collocando su entrambi i lati due gruppi di figure che sembrano sporgersi oltre la superficie del dipinto.

In particolare, le due figure in primo piano a destra, che indicano oltre il quadro, sembrano cercare di stabilire un legame con la realtà.

Gli alberi sul Monte Parnaso sono allori, i cui rami venivano intrecciati per creare le corone dei poeti.

Il fogliame è in parte tagliato dall'arco che incornicia la scena, creando l'illusione che si estenda oltre di essa, nello spazio reale.

Disputa sul Santissimo Sacramento

Di fronte alla Scuola di Atene e corrispondente alla Teologia si trova l'affresco noto come La Disputa del Santissimo Sacramento, anche se una descrizione più accurata sarebbe Il Trionfo della Religione.

Ai lati della Santissima Trinità - Dio Padre, Cristo tra la Vergine e San Giovanni Battista e lo Spirito Santo al centro - si trova la parte superiore della Chiesa Trionfante.

I patriarchi e i profeti dell'Antico Testamento, tra apostoli e martiri, sono seduti a semicerchio sulle nuvole, da sinistra a destra come raffigurati: San Pietro, Adamo, San Giovanni Evangelista, Davide, San Lorenzo, Giuda Maccabeo, Santo Stefano, Mosè, San Giacomo Apostolo, Abramo e San Paolo.

Sotto, accanto all'altare dominato da San Gregorio Magno (come Giulio II), San Girolamo, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino siedono su troni di marmo accanto all'altare. Alcuni personaggi sembrano anche famosi personaggi reali; ad esempio, il Papa all'estrema destra assomiglia molto a Sisto IV (che era lo zio di Giulio II).

Dietro di loro c'è Dante Alighieri, mentre il monaco all'estrema sinistra ricorda Beato Angelico.

Le virtù cardinali e teologali e la legge

Di fronte al Parnaso, parallelamente alla Giustizia, sono raffigurate le Virtù Cardinali - Fortezza, Prudenza e Temperanza, con la Fede, la Speranza e la Carità sopra di esse nella lunetta.

Nella parte inferiore della finestra sono raffigurate da un lato la presentazione delle Pandecte a Giustiniano e dall'altro la presentazione delle Decretali a papa Gregorio IX. Qui è raffigurato Giulio II, che commissionò l'opera e fu papa dal 1503 al 1513. Con lui sono i cardinali Giovanni de' Medici e Alessandro Farnese, che in seguito divennero papi Leone X dal 1513 al 1521 e Paolo III dal 1534 al 1549.

Il dipinto raffigurante la consegna delle Pandecte all'imperatore Giustiniano è attribuito a Lorenzo Lotto.

Soffitto

Il soffitto a quattro parti contiene allegorie femminili delle quattro facoltà della mente: filosofia, teologia, poesia e giustizia.

Queste sono dettagliate ed elaborate nelle grandi composizioni sulle pareti circostanti.

La filosofia rimanda alla famosa Scuola di Atene di Raffaello, la teologia alla disputa sul Santissimo Sacramento, la poesia al Parnaso e la giustizia alle virtù cardinali e teologali, nonché alla legge.