La Chambre de la Signature — Berceau de L'École d'Athènes

- Le musée

- Les chambres de Raphaël

- Salle de la Segnatura

Salle de la Segnatura

Salle de la Segnatura

Dans la Segnatura, Raphaël a commencé à peindre ce qui allait devenir ses fresques les plus célèbres. Il s'agissait non seulement de sa première commande pour le Vatican, mais aussi, pour de nombreux historiens, du véritable début de l'art de la Haute Renaissance. La salle tire son nom de la Cour suprême du Saint-Siège, la Segnatura Gratiae et Iustitiae, présidée par le pape lui-même et qui, jusqu'au milieu du XVIe siècle, tenait ses sessions ici. Elle fut d'abord utilisée comme bibliothèque et cabinet de travail par Jules II (pape de 1503 à 1513), une intention qui s'exprime ou se reflète bien dans le programme iconographique des fresques peintes entre 1508 et 1511.

En effet, ce programme a certainement été élaboré par un théologien pour décrire les trois catégories ultimes dans lesquelles opère l'esprit humain : le Vrai, le Bien et le Beau. La Disputa illustre la vérité surnaturelle (la théologie), tandis que l'École d'Athènes représente la vérité rationnelle (la philosophie). Le Bien à travers les vertus cardinales et théologiques avec la Loi ; le Beau à travers le « Parnasse », avec Apollon et les Muses. Les fresques du plafond ont beaucoup à voir avec ce qui se passe en dessous. Les allégories de la Théologie, de la Philosophie, de la Justice et de la Poésie étaient destinées à indiquer de manière assez directe les facultés de l'esprit sur ces différents murs.

À l'époque de Léon X (1513-1521), ce n'était qu'un petit cabinet d'étude et de musique, qui abritait également la collection d'instruments de musique du pape ; tout le mobilier d'origine de l'époque de Jules II a été enlevé et remplacé par de nouveaux panneaux de bois réalisés par Fra Giovanni da Verona, qui recouvraient tous les murs sauf celui du Parnasse, car il n'y avait pas de place pour cela ; il a dû être peint à fresque, qui est encore visible aujourd'hui. Après le sac de Rome, les boiseries ont probablement disparu en 1527 et ont été remplacées par des boiseries en clair-obscur peintes par Perin del Vaga sous le pontificat de Paul III, entre 1534 et 1549.

École d'Athènes

Les philosophes les plus célèbres de l'Antiquité évoluent dans une imposante architecture Renaissance inspirée du projet de Bramante pour la rénovation de la basilique paléochrétienne de Saint-Pierre.

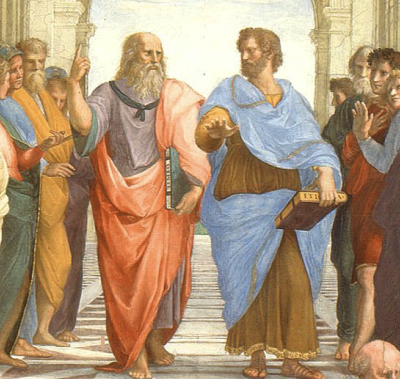

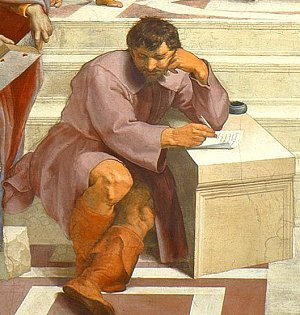

Certains d'entre eux sont facilement reconnaissables. Au centre, Platon, pointant vers le haut avec un doigt et tenant son livre Timeus, est flanqué d'Aristote avec l'Éthique ; au premier plan, Pythagore est représenté en train d'expliquer le Diatesseron. Diogène est allongé sur les marches avec un bol, tandis que le philosophe pessimiste Héraclite, portraituré par Michel-Ange, est appuyé contre un bloc de marbre et écrit sur une feuille de papier. Michel-Ange travaillait à cette époque sur les peintures de la chapelle Sixtine voisine.

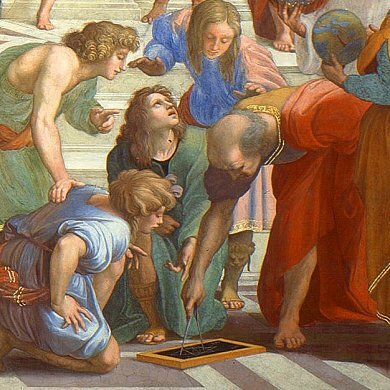

À droite, on voit Euclide enseignant la géométrie à ses élèves, Zoroastre tenant la sphère céleste et Ptolémée la sphère terrestre. Le personnage à l'extrême droite, coiffé d'un béret noir, est un autoportrait de Raphaël.

Platon et Aristote

L'École d'Athènes est dédiée à l'ancienne école philosophique grecque.

Au centre, se détachent les silhouettes des deux grands philosophes, Platon avec son livre intitulé Timée et Aristote avec son Éthique.

Leurs gestes extrêmement simples résument admirablement les différentes approches des deux plus grands systèmes de pensée de l'époque, l'idéalisme et le réalisme.

Le premier pointe vers le ciel comme source de la connaissance, le second vers la terre.

Étonnamment, toute référence aux philosophes modernes de l'Église a été bannie de la scène.

Autres personnages

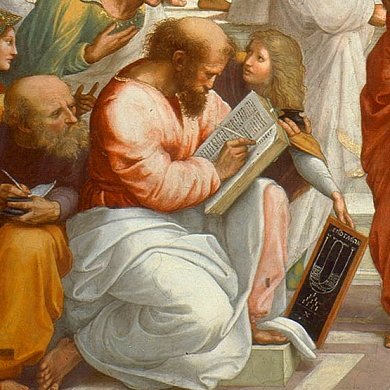

Parmi les autres philosophes reconnaissables, au premier plan à gauche, on aperçoit Pythagore, assis avec un livre posé sur sa jambe repliée.

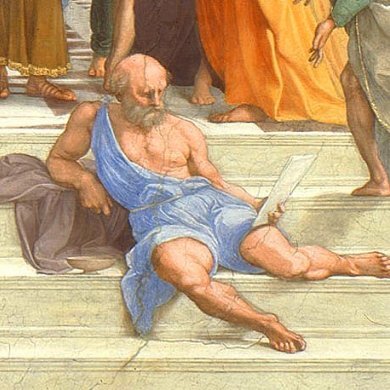

Le vieil homme assis maladroitement sur les marches est le cynique Diogène, avec son bol à ses côtés, seul bien qu'il ait traditionnellement possédé.

À l'image de Pythagore, à droite, Euclide fait une démonstration à ses élèves à l'aide d'un compas.

Hommage à Michel-Ange

La figure pensive au premier plan, assise près d'un bloc de marbre, a été ajoutée par Raphaël à l'œuvre achevée.

Certains pensent qu'il s'agit d'un portrait de Michel-Ange.

Il s'agit plus probablement d'un hommage aux fresques extraordinaires de la chapelle Sixtine qui venaient d'être découvertes. La pose du personnage rappelle celle des sibylles et des prophètes de Michel-Ange, en particulier Isaïe.

.

La perspective

La scène se déroule à l'intérieur d'un édifice grandiose, avec des statues colossales qui rappellent le monde antique.

La succession d'arcades guide le regard du spectateur, comme une sorte de télescope en perspective, vers les deux personnages principaux, Platon et Aristote.

Parnasse

Le Parnasse est l'une des fresques qui décorent l'intérieur de la Stanza della Segnatura, la première des salles décorées par Raphaël à la demande de Jules II.

Elle abritait la bibliothèque privée du pape, qui ne comptait à sa mort que 220 volumes. Jules II était un homme d'action plutôt que de paroles. Lorsque Michel-Ange lui demanda avec quel attribut il souhaitait être représenté dans la statue qu'il créait pour Bologne, le pape répondit qu'il préférait tenir une épée plutôt qu'un livre. Pendant que Raphaël travaillait sur la Stanza della Segnatura, Jules II menait l'armée papale dans des campagnes militaires victorieuses dans le nord de l'Italie.

Cependant, le pape souhaitait que la bibliothèque soit la première pièce décorée par Raphaël. Une visite de la Stanza della Segnatura peut jeter un doute sur la fonction initiale de la pièce, car les murs, entièrement recouverts de peintures, sont loin de notre idée d'une bibliothèque avec des étagères allant jusqu'au plafond.

Le programme iconographique de la Stanza della Segnatura, en accord avec la fonction de la pièce, est riche en références à la culture humaniste. Au plafond, dans des cadres précieux, se trouvent quatre femmes : elles sont les personnifications de la Théologie, de la Poésie, de la Philosophie et de la Jurisprudence.

En dessous, une multitude de personnages, protagonistes d'un passé plus ou moins récent, illustrent ces quatre disciplines avec plus de concret et de détails : la théologie correspond à la Dispute du Saint-Sacrement, référence au caractère sacré du mystère eucharistique ; la philosophie à l'École d'Athènes ; la jurisprudence à des allégories des vertus cardinales et théologiques et à des scènes relatives au droit naturel et ecclésiastique ; et enfin, la poésie au Parnasse.

La scène représente le mont Parnasse, considéré comme le paradis des poètes.

Au centre se trouve Apollon, dieu de la musique et de la poésie, entouré des Muses, déesses qui inspirent l'activité intellectuelle. Certaines d'entre elles tiennent des objets qui permettent de les identifier :

- Mélpomène, vêtue de pourpre, avec un masque de théâtre tragique ;

- Calliope, protectrice de la poésie épique, avec une trompette ;

- Clio, muse de la narration historique, avec un livre ;

- Terpsichore, muse de la danse, avec un instrument à cordes ;

- Thalie avec un masque de théâtre comique.

Dans d'autres cas, l'identification est incertaine, peut-être parce que Raphaël lui-même ne s'intéressait pas à leur caractérisation précise

Le groupe divin est entouré d'un grand nombre de poètes, anciens et modernes.

Au premier plan à gauche, comme l'indique la légende, se trouve Sappho, la seule femme poète de la scène.

Derrière elle se trouvent les trois grands auteurs épiques : Homère, levant ses yeux aveugles vers le ciel ; Dante, avec son profil caractéristique ; et Virgile, désignant Calliope, la muse qui est la source de son inspiration.

.

La composition est fortement influencée par la présence d'une fenêtre donnant sur la cour du Belvédère.

Raphaël tire parti de cette ouverture en plaçant de chaque côté deux groupes de personnages qui semblent se pencher au-delà de la surface du tableau.

En particulier, les deux personnages au premier plan à droite, qui pointent au-delà du tableau, semblent vouloir établir un lien avec la réalité.

Les arbres du mont Parnasse sont des lauriers, dont les branches étaient tressées pour former les couronnes des poètes.

Le feuillage est en partie coupé par l'arc qui encadre la scène, créant l'illusion qu'il s'étend au-delà, dans l'espace réel.

Controverse sur le Saint-Sacrement

Face à l'École d'Athènes et correspondant à la théologie , se trouve la fresque connue sous le nom de Dispute du Saint-Sacrement, bien qu'une description plus précise serait Triomphe de la religion.

Flankant la Sainte Trinité - Dieu le Père, le Christ entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste, et le Saint-Esprit au centre - se trouve la partie supérieure de l'Église triomphante.

Les patriarches et les prophètes de l'Ancien Testament, parmi les apôtres et les martyrs, sont assis en demi-cercle sur des nuages, de gauche à droite comme représenté : Saint Pierre, Adam, Saint Jean l'Évangéliste, David, Saint Laurent, Judas Maccabée, Saint Étienne, Moïse, Saint Jacques l'Apôtre, Abraham et Saint Paul.

En dessous, à côté de l'autel dominé par saint Grégoire le Grand (sous les traits de Jules II), saint Jérôme, saint Ambroise et saint Augustin sont assis sur des trônes de marbre. Certaines personnes ressemblent également à des personnages célèbres de l'histoire réelle ; par exemple, le pape à l'extrême droite ressemble beaucoup à Sixte IV (qui était l'oncle de Jules II).

Derrière eux se trouve Dante Alighieri, et le moine à l'extrême gauche rappelle Fra Angelico.

Les vertus cardinales et théologiques et la loi

Face au Parnasse, parallèlement à la Justice, se trouvent les vertus cardinales : la Force, la Prudence et la Tempérance, avec la Foi, l'Espérance et la Charité au-dessus, dans la lunette.

Au bas de la fenêtre, on voit d'un côté la remise des Pandectes à Justinien et de l'autre la remise des Décrétales au pape Grégoire IX. Jules II, qui a commandé l'œuvre et a été pape de 1503 à 1513, est représenté ici. Il est accompagné des cardinaux Giovanni de Médicis et Alessandro Farnèse, qui deviendront respectivement les papes Léon X de 1513 à 1521 et Paul III de 1534 à 1549.

Le tableau représentant la remise des Pandectes à l'empereur Justinien est attribué à Lorenzo Lotto.

Plafond

Le plafond en quatre parties contient des allégories féminines représentant les quatre facultés de l'esprit : la philosophie, la théologie, la poésie et la justice.

Elles sont détaillées et élaborées dans les grandes compositions qui ornent les murs environnants.

La philosophie fait référence à la célèbre École d'Athènes de Raphaël, la théologie à la dispute sur le Saint-Sacrement, la poésie au Parnasse et la justice aux vertus cardinales et théologiques ainsi qu'à la loi.