La Chambre d'Héliodore — L'Intervention Divine dans les Fresques de Raphaël

- Le musée

- Les chambres de Raphaël

- Chambre d'Héliodore

Chambre d'Héliodore

Chambre d'Héliodore

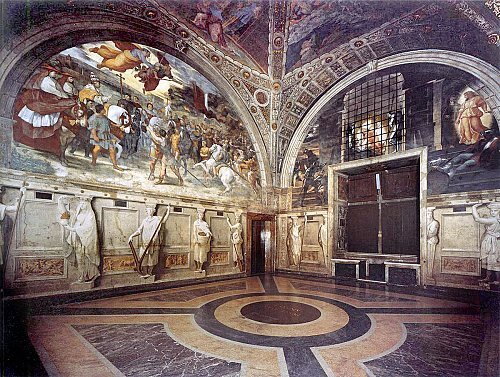

Après avoir terminé la salle de la Signatura, Raphaël s'attaqua à la décoration de la deuxième pièce de l'appartement de Jules II, connue sous le nom de salle d'Héliodore.

Contrairement à la pièce précédente, qui abritait la bibliothèque privée du pape, celle-ci était une salle de réception réservée aux audiences. Ambassadeurs, princes, chefs militaires et hauts prélats en étaient les visiteurs les plus fréquents, ce qui eut une influence décisive sur le programme iconographique créé par Raphaël.

Le fil conducteur qui relie les différentes fresques est le thème de l'intervention divine. Sorti d'une période de fortunes diverses due à sa politique expansionniste, Jules II confia aux images un message politique fort : dans le passé comme dans le présent, la protection divine s'étend sur le patrimoine spirituel et temporel de l'Église romaine, et malheur à ceux qui cherchent à s'y opposer de quelque manière que ce soit.

Les épisodes représentés par Raphaël dans la salle d'Héliodore sont l'expulsion d'Héliodore du Temple, le miracle de la messe à Bolsena, Léon le Grand arrêtant l'avancée d'Attila et la libération de Saint-Pierre.

Raphaël a conçu les quatre scènes de l'Ancien Testament dans la voûte, bien que certaines grotesques et arcs puissent être attribués à Luca Signorelli, Bramantino, Lorenzo Lotto et Cesare da Sesto. Toutes ces œuvres faisaient partie de la toute première décoration commandée par Jules II au début de son pontificat ; une décoration qui fut interrompue et aujourd'hui complètement remplacée par celle-ci, car le pape avait vu les premières fresques de Raphaël dans une salle voisine appelée la Segnatura.

La salle tire son nom du personnage biblique représenté par Raphaël dans L'Expulsion d'Héliodore. Le Syrien Héliodore était entré dans le Temple de Jérusalem pour piller ses trésors inestimables. Le grand prêtre appela l'intervention divine, qui prit la forme d'anges armés. L'épée à la main, ils chassèrent Héliodore du temple et rétablirent la sainteté de l'espace profané.

Bien que se déroulant dans un passé lointain, cette scène doit être interprétée comme une référence à la politique énergique de Jules II en faveur de la défense du patrimoine et des terres de l'Église. Le pape, représenté à gauche de la fresque, assiste à la scène de l'expulsion et, triomphant sur sa litière, se présente comme le restaurateur moderne de l'ordre et de la légalité brisés.

Libération de Saint Pierre

Libération de Saint Pierre

Libération de Saint Pierre

La libération de Saint Pierre se déroule en trois étapes. À gauche, un groupe de soldats recule, effrayé par la lumière soudaine qui transperce la nuit. Au centre, point focal de la scène, l'ange apparaît à saint Pierre en prison. Cependant, saint Pierre croit qu'il s'agit d'un rêve et lutte pour se réveiller. À droite, le messager divin prend l'apôtre par la main et le conduit hors de la prison, en évitant les gardes endormis.

La scène a une forte valeur symbolique : elle rappelle à ceux qui se rendent en audience auprès du pape qu'il est vain d'utiliser la violence contre le Vicaire du Christ, tant dans le passé que dans le présent.

Giulio II mourut en 1513 et ne vit pas l'achèvement du cycle décoratif, qui fut achevé sous le pontificat de son successeur, Léon X.

Dans La Libération de saint Pierre, l'escalier menant à la prison est brusquement interrompu par le renfoncement de la fenêtre. Au lieu d'être un élément perturbateur, Raphaël l'utilise habilement pour diviser le récit en trois parties, les épaules de la fenêtre coïncidant avec les murs massifs de la cellule au-dessus.

Parmi les nombreux éléments qui divisent et ponctuent le récit, la lumière est le principe unificateur de toute la scène, à travers des références continues et des entrelacements. Partout, il y a des sources de lumière - naturelles, artificielles et surnaturelles - partout, il y a une lueur d'espoir. À gauche, la lumière des torches illumine l'armure des soldats, tandis que la lune éclaire les nuages et le ciel nocturne. Dans les deux autres scènes, l'invention de l'ange rayonnant qui donne forme aux choses enveloppées dans l'obscurité est extraordinaire. En raison de sa beauté incomparable, il a été décrit au XVIIe siècle comme « composé d'air et de lumière, sans poids mortel ».

Expulsion d'Héliodore du temple

Expulsion d'Héliodore du temple

Expulsion d'Héliodore du temple

L'expulsion d'Héliodorus, qui a donné son nom à la salle, illustre l'épisode biblique (2 Maccabées 3, 21-28) d'Héliodorus, envoyé par le roi de Syrie, Séleucos, pour s'emparer du trésor conservé dans le Temple de Jérusalem.

À la demande du grand prêtre Onias, Dieu envoie un cavalier assisté de deux jeunes hommes qui battent et bannissent Héliodorus.

Le pontife qui a commandé l'œuvre est représenté comme témoin de la scène (au premier plan à gauche), assis dans une litière portée sur les épaules des porteurs. Parmi ceux-ci, celui de gauche est un portrait de Marcantonio Raimondi, graveur et ami de Raphaël, qui est lui-même représenté dans l'autre figure à droite.

Rencontre entre Léon le Grand et Attila

Rencontre entre Léon le Grand et Attila

Rencontre entre Léon le Grand et Attila

La dernière fresque de cette salle représente la rencontre entre Léon le Grand et Attila. Elle a été peinte après la mort de Jules II, pape de 1503 à 1513, sous le règne de son successeur, Léon X, qui a régné de 1513 à 1521.

Il est intéressant de noter que Léon X apparaît deux fois dans cette scène, à la fois en tant que pape Léon le Grand et en tant que cardinal. Selon la légende, lors d'une rencontre entre le pape Léon le Grand et Attila le Hun, les saints Pierre et Paul apparurent miraculeusement avec des épées, convainquant le Hun d'abandonner son projet d'envahir l'Italie et de marcher sur Rome.

Raphaël situe cet événement dans l'enceinte de Rome, car on peut y voir le Colisée, un aqueduc, un obélisque et d'autres bâtiments. En réalité, il s'est déroulé dans le nord de l'Italie, près de Mantoue.

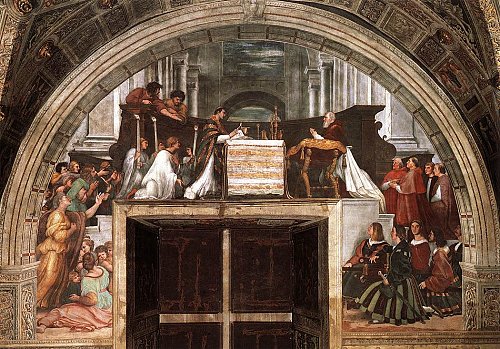

Messe de Bolsena

Messe de Bolsena

Messe de Bolsena

La Messe de Bolsena représente un événement qui s'est déroulé à Bolsena, près d'Orvieto, en 1263.

Un prêtre bohémien célébrait la messe; au moment de la consécration, le sang du Christ coula de l'hostie et tacha le corporal, dissipant ainsi tout doute que le célébrant pouvait avoir sur la transsubstantiation, la transformation par laquelle le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ pendant l'Eucharistie. Ce miracle conduisit à l'instauration de la fête du Corpus Christi et à la construction de la cathédrale d'Orvieto, où le corps fut ensuite transféré.

Jules II, qui fut pape de 1503 à 1513, fut témoin de ce miracle alors qu'il était agenouillé à droite de l'autel en compagnie des cardinaux Leonardo Grosso della Rovere, Raffaello Riario, Tommaso Riario, Agostino Spinola et de ses proches, qui étaient également présidents du groupe.

Plafond

Chambre d'Héliodore - Plafond

Chambre d'Héliodore - Plafond

Des œuvres de Luca Signorelli, Bramantino, Lorenzo Lotto et Cesare da Sesto sont encore visibles dans certaines grotesques et arcades.

Il s'agit des vestiges des premières décorations commencées au début du pontificat de Jules II, mais laissées inachevées et remplacées par la suite par les décorations actuelles en raison de la grande affection du pontife pour le travail de Raphaël sur une fresque primitive trouvée non loin de là, dans la salle de la Segnatura.

C'est Raphaël qui a remplacé les grotesques dans cette partie centrale du plafond par quatre scènes de l'Ancien Testament : Noé sortant de l'arche (Genèse 8, 15-20), le sacrifice d'Isaac (Genèse 22, 1-14), Moïse devant le buisson ardent (Exode 3, 1-12) et le rêve de Jacob (Genèse 28, 10-22).