Stanza di Eliodoro — L'Intervento Divino negli Affreschi di Raffaello

- Il museo

- Le stanze di Raffaello

- Stanza di Eliodoro

Stanza di Eliodoro

Stanza di Eliodoro

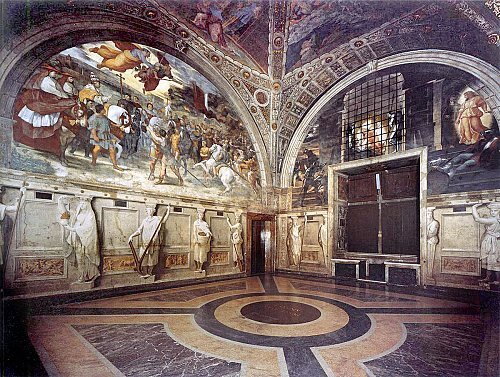

Dopo aver completato la Sala della Segnatura, Raffaello iniziò a decorare la seconda sala dell'appartamento di Giulio II, nota come Sala di Eliodoro.

A differenza della sala precedente, che ospitava la biblioteca privata del Papa, questa era una sala di ricevimento riservata alle udienze. Ambasciatori, principi, capi militari e alti prelati erano i suoi visitatori più assidui, e questo influenzò in modo decisivo il programma iconografico ideato da Raffaello.

Il filo conduttore che lega i vari affreschi è il tema dell'intervento divino. Reduce da un periodo di alterne fortune dovuto alle sue politiche espansionistiche, Giulio II affidò alle immagini un forte messaggio politico: nel passato come nel presente, la protezione divina si estende sul patrimonio spirituale e temporale della Chiesa romana, e guai a chiunque cerchi di opporsi in qualsiasi modo.

Gli episodi raffigurati da Raffaello nella Sala di Eliodoro sono l'espulsione di Eliodoro dal Tempio, il miracolo della Moltiplicazione dei pani a Bolsena, Leone Magno che ferma l'avanzata di Attila e la liberazione di San Pietro.

Raffaello disegnò le quattro scene dell'Antico Testamento nella volta, anche se alcune delle grottesche e degli archi possono essere attribuite a Luca Signorelli, Bramantino, Lorenzo Lotto e Cesare da Sesto. Tutte queste opere facevano parte della primissima decorazione commissionata da Giulio II all'inizio del suo pontificato; una decorazione che fu interrotta e ora completamente sostituita da questa perché il Papa vide i primi affreschi di Raffaello in una sala vicina chiamata Segnatura.

La sala prende il nome dal personaggio biblico raffigurato da Raffaello nella Cacciata di Eliodoro. Il siriano Eliodoro era entrato nel Tempio di Gerusalemme per saccheggiare i suoi inestimabili tesori. Il sommo sacerdote invocò l'intervento divino, che giunse sotto forma di angeli armati. Con le spade in mano, scacciarono Eliodoro dal tempio e restituirono la santità allo spazio profanato.

Sebbene ambientata in un lontano passato, la scena va interpretata come un riferimento alla vigorosa politica di Giulio II a difesa del patrimonio e dei territori della Chiesa. Il papa, raffigurato a sinistra dell'affresco, assiste alla scena dell'espulsione e, trionfante sulla sua lettiga, si presenta come il restauratore moderno dell'ordine e della legalità infranti.

Liberazione di San Pietro

Liberazione di San Pietro

Liberazione di San Pietro

La liberazione di San Pietro si svolge in tre fasi. A sinistra, un gruppo di soldati indietreggia spaventato dalla luce improvvisa che squarcia la notte. Al centro, punto focale della scena, l'angelo appare a San Pietro in prigione. Tuttavia, San Pietro crede che sia un sogno e lotta per svegliarsi. A destra, il messaggero divino prende l'apostolo per mano e lo conduce fuori dalla prigione, evitando le guardie addormentate.

La scena ha un forte valore simbolico: ricorda a coloro che si recano in udienza dal Papa che è inutile usare la violenza contro il Vicario di Cristo, sia nel passato che nel presente.

Giulio II morì nel 1513 e non visse abbastanza per vedere il completamento del ciclo decorativo, che fu terminato durante il pontificato del suo successore, Leone X.

Nella Liberazione di San Pietro, la scala che conduce alla prigione è bruscamente interrotta dalla nicchia della finestra. Invece di essere un elemento di disturbo, Raffaello lo utilizza abilmente per dividere la narrazione in tre parti, poiché le spalle della finestra coincidono con le massicce pareti della cella soprastante.

Tra i numerosi elementi che dividono e scandiscono la narrazione, la luce è il principio unificante dell'intera scena, attraverso continui riferimenti e intrecci. Ovunque ci sono fonti di luce - naturale, artificiale e soprannaturale - ovunque c'è un barlume di speranza. A sinistra, la luce delle torce illumina le armature dei soldati, mentre la luna illumina le nuvole e il cielo notturno. Nelle altre due scene, straordinaria è l'invenzione dell'angelo radioso che dà forma alle cose avvolte nell'oscurità. Per la sua incomparabile bellezza, nel XVII secolo fu descritto come "composto di aria e luce, senza peso mortale".

Espulsione di Eliodoro dal tempio

Espulsione di Eliodoro dal tempio

Espulsione di Eliodoro dal tempio

L'espulsione di Eliodoro, da cui la sala prende il nome, illustra l'episodio biblico (2 Maccabei 3, 21-28) di Eliodoro, inviato dal re di Siria Seleuco per impadronirsi del tesoro custodito nel Tempio di Gerusalemme.

Su richiesta del sommo sacerdote Onias, Dio manda un cavaliere assistito da due giovani che picchiano e scacciano Eliodoro.

Il pontefice che commissionò l'opera è raffigurato come testimone della scena (in primo piano a sinistra), seduto su una lettiga portata a spalla dai portatori. Di questi, quello a sinistra è un ritratto di Marcantonio Raimondi, incisore e amico di Raffaello, che è lui stesso raffigurato nell'altra figura a destra.

Incontro tra Leone Magno e Attila

Incontro tra Leone Magno e Attila

Incontro tra Leone Magno e Attila

L'ultimo affresco di questa sala raffigura l'incontro tra Leone Magno e Attila. Fu dipinto dopo la morte di Giulio II, papa dal 1503 al 1513, durante il regno del suo successore, Leone X, che regnò dal 1513 al 1521.

È interessante notare che Leone X appare due volte in questa scena, sia come papa Leone Magno che come cardinale. Secondo la leggenda, durante un incontro tra papa Leone Magno e Attila l'Unno, i santi Pietro e Paolo apparvero miracolosamente con delle spade, convincendo l'Unno ad abbandonare i suoi piani di invadere l'Italia e marciare su Roma.

Raffaello colloca questo evento all'interno delle mura di Roma perché si possono vedere il Colosseo, un acquedotto, un obelisco e altri edifici. In realtà, avvenne nel nord Italia, vicino a Mantova.

Messa di Bolsena

Messa di Bolsena

Messa di Bolsena

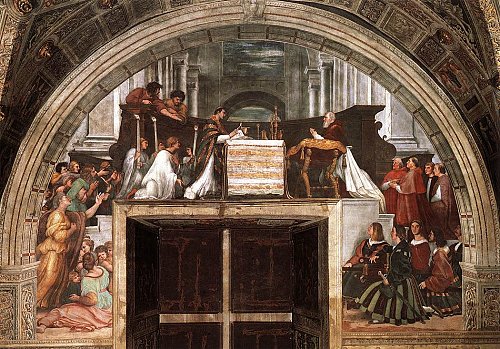

La Messa di Bolsena raffigura un evento che ebbe luogo a Bolsena, vicino a Orvieto, nel 1263.

Un sacerdote boemo stava celebrando la messa; al momento della consacrazione, il sangue di Cristo sgorgò dall'ostia e macchiò il corporale, eliminando ogni dubbio che il celebrante potesse avere sulla transustanziazione, ovvero la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo durante l'Eucaristia. Questo miracolo portò all'istituzione della festa del Corpus Domini e alla costruzione della cattedrale di Orvieto, dove il corpo fu successivamente trasferito.

Giulio II, papa dal 1503 al 1513, assistette al miracolo inginocchiato alla destra dell'altare insieme ai cardinali Leonardo Grosso della Rovere, Raffaello Riario, Tommaso Riario, Agostino Spinola e ai suoi parenti, anch'essi presidenti del gruppo.

Soffitto

Stanza di Eliodoro - Soffitto

Stanza di Eliodoro - Soffitto

Opere di Luca Signorelli, Bramantino, Lorenzo Lotto e Cesare da Sesto sono ancora visibili in alcuni grotteschi e archi.

Si tratta dei resti delle prime decorazioni iniziate all'inizio del pontificato di Giulio II, ma rimaste incompiute e successivamente sostituite dalle decorazioni attuali a causa del grande affetto del pontefice per il lavoro di Raffaello su un affresco precedente trovato non lontano, nella sala della Segnatura.

Fu proprio Raffaello a sostituire i grotteschi in questa parte centrale del soffitto con quattro scene dell'Antico Testamento: Noè che esce dall'arca (Genesi 8, 15-20), il sacrificio di Isacco (Genesi 22, 1-14), Mosè davanti al roveto ardente (Esodo 3, 1-12) e il sogno di Giacobbe (Genesi 28, 10-22).