Die Stanza des Borgobrandes — Raffaels Dritter Vatikanischer Saal

- Das Museum

- Raphaels Zimmer

- Raum des Feuers im Borgo

Feuer im Borgo

Feuer im Borgo

Der Raum des Feuers im Borgo ist der dritte Raum, den Raffael in den Vatikanischen Palästen gemalt hat, nach dem Segnatura- und dem Heliodorus-Raum. Papst Julius II., der die beiden letzteren in Auftrag gegeben hatte, starb 1513, und das Projekt wurde von seinem Nachfolger Leo X. übernommen, allerdings mit einigen wesentlichen Änderungen.

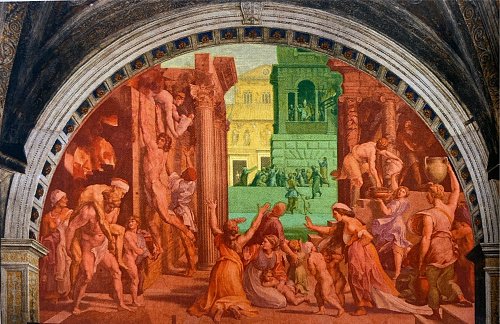

Das vom Papst bei dieser Gelegenheit geförderte ikonografische Programm war weniger von den spirituellen und politischen Spannungen geprägt, die die Dekoration der beiden vorherigen Räume geprägt hatten. Die Fresken stehen in keinem Zusammenhang mit der Funktion des Raumes, den sie schmücken (ursprünglich vielleicht der Speisesaal des Papstes), sondern feiern den amtierenden Papst in höfischen Tönen, indem sie die Heldentaten zweier seiner berühmten Vorgänger mit dem gleichen Namen verherrlichen: Leo III. und Leo IV. Die Szene des Incendio di Borgo (Brand im Borgo) illustriert ein wundersames Ereignis, das sich während des Pontifikats von Leo IV. ereignete. In den Holzhäusern des römischen Stadtteils Borgo in der Nähe des Vatikans brach ein Feuer aus. Trotz der Löschversuche und der Mobilisierung der Bevölkerung schien das Feuer unkontrollierbar, bis der Papst aus seinem Palast erschien und mit seinem Segen die Flammen löschen konnte.

Raphael arbeitete von 1514 bis 1517 mit Unterbrechungen an der Stanza dell'Incendio (Feuerraum). Da er mit unzähligen anderen päpstlichen Aufträgen und Aufgaben von großer Verantwortung beschäftigt war, darunter die des Architekten der neuen Petersbasilika, griff der Meister nur sehr selten persönlich ein und fast ausschließlich in das Fresko, das den Brand darstellt und nicht zufällig dem gesamten Raum seinen Namen gab.

Stattdessen beauftragte er seine Werkstatt mit der Fertigstellung der übrigen drei Szenen; in einigen Fällen geschah dies auf der Grundlage von Zeichnungen und Studien, die er selbst angefertigt hatte, in anderen Fällen gewährte Raffael seinen Mitarbeitern größere Freiheit, was nicht immer zu einheitlichen Ergebnissen in Bezug auf die Qualität führte.

Der Szene fehlt ein einheitlicher architektonischer Rahmen, der die zahlreichen Figuren aufnehmen könnte, wie dies in der Schule von Athen der Fall war.

In diesem Fall sehen wir drei unterschiedliche Kulissen, die wie Theaterflügel auf einer gemeinsamen Bühne zu gleiten scheinen.

Sie stellen einen allgemeinen, fast symbolischen Bezug zur Geschichte her, bilden jedoch keine realistische Kulisse.

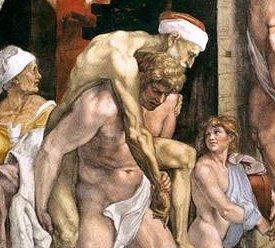

Wie die Kulissen bilden auch die Figuren kein homogenes Ganzes. Raffael konzentrierte sich auf die einzelnen Figuren, inszenierte eine Vielzahl akzentuierter Bewegungen, verweilte bei der Beschreibung ihrer nackten Körper und lotete ihre unterschiedlichen Emotionen aus.

Beachten Sie beispielsweise das Erstaunen der Frau im Vordergrund, die das Wunder mit buchstäblich offenem Mund beobachtet.

Die Gruppe von Flüchtlingen auf der linken Seite ist inspiriert von der Geschichte des Aeneas, der aus dem brennenden Troja floh und seinen alten Vater Anchises auf den Schultern und seinen kleinen Sohn Ascanius trug.

Dieses Detail ist Raffaels Hommage an die Antike.

Schlacht von Ostia

Schlacht von Ostia

Schlacht von Ostia

Die Schlacht von Ostia, in der die Truppen von Leo IV. (Papst von 847 bis 855) im Jahr 849 gegen die sarazenischen Horden kämpften, feiert den wundersamen Sieg der päpstlichen Armeen und verweist auch auf den Kreuzzug gegen die Ungläubigen, der von Papst Leo X. (Papst von 1513 bis 1521) gefördert wurde.

Die Schlacht von Ostia zeigt den Sieg der päpstlichen Galeeren über die sarazenische Flotte während eines Angriffs auf den Hafen von Ostia im Jahr 849. Auf dem Fresko ist links der Papst zu sehen, der Dank sagt und die Gesichtszüge von Leo X. hat, was auf einen von ihm vergeblich ausgerufenen Kreuzzug gegen die osmanischen Türken anspielt. Rechts im Vordergrund sehen wir einige muslimische Gefangene, die von Bord gebracht und brutal vor den Papst geführt werden, wo sie sich unterwürfig niederknien, ein Motiv, das aus der römischen Kunst stammt und als dei captivi bekannt ist.

Raphael wird in der Regel nur die Porträts des Papstes und der Kardinäle zugeschrieben.

Krönung Karls des Großen

Krönung Karls des Großen

Krönung Karls des Großen

Das Heilige Römische Reich findet seinen Platz in der Krönung Karls des Großen, die am Heiligabend 800 bei Sonnenuntergang in St. Peter stattfand.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Fresko auf das 1515 zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Frankreich geschlossene Konkordat Bezug nimmt, da Leo III., der von 795 bis 816 Papst war, hier unter den Zügen von Leo X. erscheint, während Karl der Große unter denen von Franz I. zu sehen ist.

Die Krönung Karls des Großen durch Leo III. fand am Heiligabend 800 in der alten Petersbasilika im Vatikan statt und bezieht sich wahrscheinlich auf das Konkordat von Bologna, einen Vertrag, der 1515 in Bologna zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Frankreich unterzeichnet wurde. In diesem Fresko wurde der Papst wie Leo X. dargestellt, während der Kaiser auf Franz I. basiert, der zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes zufällig König von Frankreich war.

Der Meister selbst hatte wenig Einfluss auf dieses Werk, da dessen Ausführung weitgehend seinen Schülern überlassen blieb. Es ist auf einer diagonalen Achse angeordnet, die den Blick in die Tiefe lenkt, wo unter dem mit den Schlüsseln des heiligen Petrus verzierten Papstbaldachin die Krönung selbst stattfindet. Diese findet in einem Auditorium statt, das von zwei Flügeln mit Kardinälen, Bischöfen und Soldaten umgeben ist.

Im Vordergrund links ist eine Gruppe von Dienern damit beschäftigt, große Silber- und Goldvasen und ein goldenes Regal auf einem Opfertisch anzuordnen, was an das römische Kaiserreich und seine Triumphzüge erinnert.

Rechtfertigung von Leo III

Rechtfertigung von Leo III

Rechtfertigung von Leo III

Die Rechtfertigung des Leo III. zeigt ein Ereignis, das sich am Vorabend der Krönung Karls des Großen ereignete, als der Papst auf die Verleumdungen reagierte, die von den Neffen seines Vorgängers Hadrian I. verbreitet worden waren, und dabei den Grundsatz bekräftigte, dass der Stellvertreter Christi für seine Handlungen allein Gott gegenüber verantwortlich ist.

Das vollständig von den Schülern geschaffene Wandgemälde feiert den Eid, den Leo III. am 23. Dezember 800 in der alten Petersbasilika leistete, in dem er sich „ohne Zwang und ohne von jemandem beurteilt zu werden” von den falschen Anschuldigungen der Neffen Hadrians I. freisprach, die nur einen Tag vor der Krönung Karls des Großen erhoben worden waren. Wie in den anderen Fresken der Kammer ist der Papst als Leo X. dargestellt.

Von oben hallten die Worte wider, die auf der Schriftrolle darunter standen: „Dei non hominum est episcopos iudicare”, was übersetzt bedeutet: „Es ist Gottes Sache, nicht die der Menschen, Bischöfe zu richten.” Diese Aussage bezieht sich eindeutig auf die Bestätigung der Bulle Unam sanctam von Bonifatius VIII. durch das Dritte Laterankonzil im Jahr 1516, in der der Grundsatz festgelegt wurde, dass nur Gott über die Verantwortung des Papstes richten kann[7]. Der Text leitet sich aus der Struktur der Messe von Bolsena ab.

Decke

Im Jahr 1508 beauftragte Papst Julius II. (reg. 1503–13) Pietro Vannucci (bekannt als Perugino) mit der Ausmalung der Decke.

Das ikonografische Schema bezieht sich auf die Funktion des Raumes zur Zeit Julius' II., als er für die Sitzungen des Obersten Gerichtshofs der Heiligen Stuhls, bekannt als Segnatura Gratiae et Iustitiae, genutzt wurde, dessen Vorsitz er innehatte. Tatsächlich illustrierte Perugino in diesen vier Medaillons das, was üblicherweise als Sol Justitiae bezeichnet wurde – Elemente wie den Schöpfer, der zwischen Engeln und Cherubim sitzt, Christus, der vom Teufel versucht wird, und Christus zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.

Peruginos Gewölbe zeigt Motive der Dreifaltigkeit. In reichhaltigen Grotesken mit goldenem Hintergrund sind Szenen zu sehen, darunter der Vater mit Engeln und Cherubim, Christus zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die Dreifaltigkeit mit den Aposteln, Christus als Sol Iustitiae und Christus, der vom Teufel versucht wird. Hier herrscht ein dekorativer Geschmack mit Symmetrie und großem Horror vacui – tatsächlich ist jeder mögliche Raum mit Engeln, Cherubim und Seraphim gefüllt –, sanfte Farben in zarten Pastelltönen vor einem kräftigen blauen Hintergrund und die dominierenden goldenen Verzierungen, die die Dekoration umgeben.

Aufgrund ihrer Verbindung zu verschiedenen ornamentalen Stilen besteht keine besondere Beziehung zwischen den Medaillons im Gewölbe und den Szenen in den großen Lünetten darunter.