La Chambre de l'Incendie du Borgo — Troisième Salle de Raphaël

- Le musée

- Les chambres de Raphaël

- Salle du Feu dans le Borgo

Incendie dans le Borgo

Incendie dans le Borgo

La Salle du Feu dans le Borgo est la troisième salle peinte par Raphaël dans les palais du Vatican, après les salles de la Segnatura et d'Héliodore. Le pape Jules II, qui avait commandé ces deux dernières, mourut en 1513 et le projet fut repris par son successeur, Léon X, non sans quelques modifications importantes.

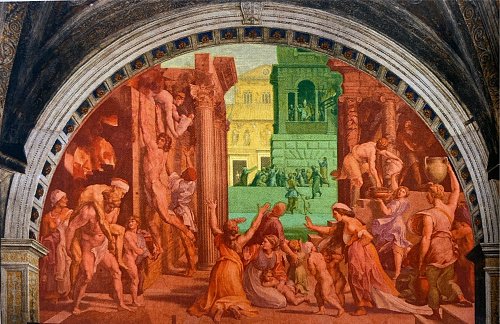

Le programme iconographique promu par le pontife à cette occasion fut moins affecté par les tensions spirituelles et politiques qui avaient sous-tendu la décoration des deux salles précédentes. Les fresques ne sont pas liées à la fonction de la salle qu'elles décorent (peut-être à l'origine la salle à manger papale), mais célèbrent le pape régnant sur un ton courtois en glorifiant les exploits de deux de ses illustres prédécesseurs du même nom : Léon III et Léon IV. La scène de l'Incendio di Borgo (Incendie du Bourg) illustre un événement miraculeux qui eut lieu sous le pontificat de Léon IV. Un incendie se déclara parmi les maisons en bois du quartier romain du Bourg, près du Vatican. Malgré les tentatives d'extinction et la mobilisation de la population, les flammes semblaient incontrôlables jusqu'à ce que le pape apparaisse depuis son palais et, de sa bénédiction, parvienne à éteindre le brasier.

Raphaël travailla par intermittence à la Stanza dell'Incendio (Salle de l'Incendie) de 1514 à 1517. Occupé par d'innombrables autres commandes papales et tâches de grande responsabilité, dont celle d'architecte de la nouvelle basilique Saint-Pierre, le maître n'intervint que très rarement en personne et presque exclusivement dans la fresque représentant l'incendie, qui n'est pas sans raison celle qui a donné son nom à toute la salle.

Il confia plutôt à son atelier la tâche d'achever les trois scènes restantes ; dans certains cas, cela fut fait sur la base de dessins et d'études qu'il avait réalisés lui-même, tandis que dans d'autres, Raphaël accorda à ses collaborateurs une plus grande liberté, ce qui ne donna pas toujours des résultats cohérents en termes de qualité.

La scène manque d'un cadre architectural unifié capable d'accueillir les nombreux personnages, comme c'était le cas dans l'École d'Athènes.

Dans ce cas, nous sommes confrontés à trois décors distincts, qui semblent glisser comme des coulisses de théâtre sur une scène commune.

Ils fournissent une référence générale, presque symbolique, à l'histoire, mais ne constituent pas un décor réaliste.

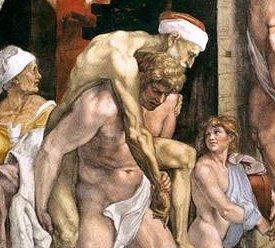

Tout comme les décors, les personnages ne forment pas un ensemble homogène. Raphaël s'est concentré sur les figures individuelles, mettant en scène une large gamme de mouvements accentués, s'attardant sur la description de leurs corps nus et explorant leurs différentes émotions.

Remarquez, par exemple, l'étonnement de la femme au premier plan qui assiste au miracle, la bouche littéralement ouverte.

Le groupe de réfugiés à gauche s'inspire de l'histoire d'Énée, qui s'enfuit de Troie en flammes, portant sur ses épaules son père âgé, Anchise, et son jeune fils, Ascagne.

Ce détail est un hommage de Raphaël au monde antique.

Bataille d'Ostie

Bataille d'Ostie

Bataille d'Ostie

La bataille d'Ostie, au cours de laquelle les troupes de Léon IV (pontife de 847 à 855) affrontèrent les hordes sarrasines en 849, célèbre la victoire miraculeuse des armées papales et fait également référence à la croisade contre les infidèles promue par le pape Léon X (pontife de 1513 à 1521).

La bataille d'Ostie représente la victoire des galères papales sur la flotte sarrasine lors d'une attaque contre le port d'Ostie en 849. Dans la fresque, le pape, à gauche, rendant grâce, a les traits de Léon X, en référence à une croisade qu'il avait vainement appelée contre les Turcs ottomans. À droite, au premier plan, on voit des prisonniers musulmans débarqués et brutalement amenés devant le pontife, où ils s'agenouillent en signe de soumission, un thème dérivé de l'art romain connu sous le nom de dei captivi.

On n'attribue généralement à Raphaël que les portraits du pape et des cardinaux.

Couronnement de Charlemagne

Couronnement de Charlemagne

Couronnement de Charlemagne

Le Saint-Empire romain trouve sa place dans le couronnement de Charlemagne, qui eut lieu à Saint-Pierre au coucher du soleil, la veille de Noël 800.

Il est très probable que cette fresque fasse référence au Concordat conclu en 1515 entre le Saint-Siège et le royaume de France, puisque Léon III, qui fut pontife entre 795 et 816, apparaît ici sous les traits de Léon X, tandis que Charlemagne apparaît sous ceux de François Ier.

Le couronnement de Charlemagne par Léon III eut lieu la veille de Noël 800 dans l'ancienne basilique Saint-Pierre, au Vatican, faisant probablement référence au Concordat de Bologne, un traité signé en 1515 à Bologne entre le Saint-Siège et le royaume de France. Dans cette fresque, le pape a été représenté sous les traits de Léon X, tandis que l'empereur est inspiré de François Ier, qui était roi de France à l'époque de la peinture.

Le maître n'a guère apporté sa touche personnelle à cette œuvre, dont l'exécution a été largement confiée à ses élèves. Elle est disposée selon un axe diagonal qui conduit le regard vers le fond où, sous le dais papal orné des clés de Saint-Pierre, se déroule le couronnement proprement dit. Celui-ci a lieu dans un auditorium entouré de deux ailes composées de cardinaux, d'évêques et de soldats.

Au premier plan, à gauche, un groupe de serviteurs s'affaire à disposer de grands vases en argent et en or ainsi qu'une étagère à pieds dorés sur une table d'offrandes, faisant écho au motif impérial romain des processions triomphales.

Justification de Léon III

Justification de Léon III

Justification de Léon III

La Justification de Léon III représente un événement qui s'est déroulé à la veille du couronnement de Charlemagne, au cours duquel le pape a répondu aux calomnies répandues par les neveux de son prédécesseur, Adrien Ier, en réaffirmant le principe selon lequel le Vicaire du Christ n'est responsable de ses actes que devant Dieu.

La fresque, entièrement réalisée par les élèves, célèbre le serment prononcé dans l'ancienne basilique Saint-Pierre le 23 décembre 800, dans lequel Léon III s'absolvait « sans contrainte et sans être jugé par quiconque » des fausses accusations portées par les neveux d'Adrien Ier, à la veille du couronnement de Charlemagne. Comme dans les autres fresques de la salle, le pape est représenté sous les traits de Léon X.

En écho, les mots inscrits sur le rouleau en dessous, « Dei non hominum est episcopos iudicare », qui se traduisent par « C'est à Dieu, et non aux hommes, de juger les évêques », résonnaient. Cette déclaration fait clairement référence à l'approbation par le troisième concile du Latran en 1516 de la bulle Unam sanctam de Boniface VIII, qui établissait le principe selon lequel seul Dieu peut juger les responsabilités du pape[7]. Le texte est dérivé de la structure de la messe de Bolsena.

Plafond

En 1508, le pape Jules II (qui régna de 1503 à 1513) chargea Pietro Vannucci (dit Le Pérugin) de peindre le plafond.

Le schéma iconographique fait référence à la fonction de la salle à l'époque de Jules II, lorsqu'elle était utilisée pour les sessions de la Cour suprême du Saint-Siège, connue sous le nom de Segnatura Gratiae et Iustitiae, qu'il aurait présidée. En effet, le Perugino a illustré dans ces quatre médaillons ce qui était généralement décrit comme le Sol Justitiae, avec notamment le Créateur assis parmi les anges et les chérubins, le Christ tenté par le diable et le Christ entre la Miséricorde et la Justice.

La voûte du Perugino représente des thèmes de la Trinité. Dans de riches grotesques sur fond doré, on peut voir le Père avec des anges et des chérubins, le Christ entre la Miséricorde et la Justice, la Trinité avec les apôtres, le Christ en tant que Sol Iustitiae et le Christ tenté par le Diable. Le goût décoratif règne ici avec symétrie et une grande horror vacui - en fait, chaque espace possible est rempli d'anges, de chérubins et de séraphins - des couleurs douces dans des tons pastel sur un fond bleu intense et des ornements dorés dominants entourant la décoration.

En raison de leur association avec différents styles ornementaux, il n'y a pas de relation particulière entre les médaillons de la voûte et les scènes des grandes lunettes situées en dessous.