Stanza dell'Incendio di Borgo — La Terza Camera di Raffaello in Vaticano

- Il museo

- Le stanze di Raffaello

- Sala del Fuoco nel Borgo

Incendio nel Borgo

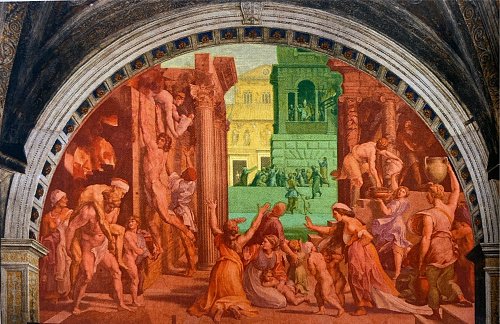

Incendio nel Borgo

La Sala del Fuoco nel Borgo è la terza sala dipinta da Raffaello nei palazzi vaticani, dopo la Sala della Segnatura e la Sala dell'Eliodoro. Papa Giulio II, che aveva commissionato le due ultime, morì nel 1513 e il progetto fu ereditato dal suo successore, Leone X, non senza alcune modifiche significative.

Il programma iconografico promosso dal pontefice in questa occasione fu meno influenzato dalle tensioni spirituali e politiche che avevano caratterizzato la decorazione delle due sale precedenti. Gli affreschi non sono legati alla funzione della sala che decorano (forse in origine la sala da pranzo papale), ma celebrano il papa regnante in toni cortesi, glorificando le gesta di due suoi illustri predecessori con lo stesso nome: Leone III e Leone IV. La scena dell'Incendio di Borgo illustra un evento miracoloso avvenuto durante il pontificato di Leone IV. Un incendio divampò tra le case di legno del quartiere romano di Borgo, vicino al Vaticano. Nonostante i tentativi di spegnerlo e la mobilitazione della popolazione, le fiamme sembravano incontrollabili fino a quando il Papa apparve dal suo palazzo e, con la sua benedizione, riuscì a domare l'incendio.

Raffaello lavorò a intermittenza alla Stanza dell'Incendio dal 1514 al 1517. Impegnato in innumerevoli altre commissioni papali e compiti di grande responsabilità, tra cui quello di architetto della nuova Basilica di San Pietro, il Maestro intervenne molto raramente di persona e quasi esclusivamente nell'affresco raffigurante l'incendio, non a caso quello che dà il nome all'intera stanza.

Affidò invece alla sua bottega il compito di completare le restanti tre scene; in alcuni casi ciò avvenne sulla base di disegni e studi da lui stesso realizzati, mentre in altri Raffaello concesse ai suoi collaboratori una maggiore libertà, che non sempre portò a risultati uniformi in termini di qualità.

La scena manca di un'ambientazione architettonica unitaria in grado di contenere i numerosi personaggi, come nel caso della Scuola di Atene.

In questo caso, ci troviamo di fronte a tre scenari distinti, che sembrano scorrere come le quinte di un teatro su un palcoscenico comune.

Essi forniscono un riferimento generale, quasi simbolico, alla storia, ma non costituiscono un'ambientazione realistica.

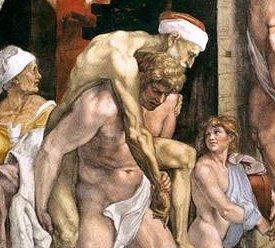

Come le ambientazioni, anche i personaggi non formano un insieme omogeneo. Raffaello si è concentrato sulle singole figure, mettendo in scena una vasta gamma di movimenti accentuati, soffermandosi sulla descrizione dei loro corpi nudi ed esplorando le loro diverse emozioni.

Si noti, ad esempio, lo stupore della donna in primo piano che assiste al miracolo con la bocca letteralmente spalancata.

Il gruppo di profughi sulla sinistra è ispirato alla storia di Enea, che fuggì da Troia in fiamme, portando sulle spalle il vecchio padre Anchise e il giovane figlio Ascanio.

Questo dettaglio è un omaggio di Raffaello al mondo antico.

Battaglia di Ostia

Battaglia di Ostia

Battaglia di Ostia

La Battaglia di Ostia, in cui le truppe di Leone IV (pontefice dall'847 all'855) affrontarono le orde saracene nell'849, celebra la miracolosa vittoria delle armate papali e rimanda anche alla crociata contro gli infedeli promossa da papa Leone X (pontefice dal 1513 al 1521).

La Battaglia di Ostia raffigura la vittoria delle galee papali sulla flotta saracena durante un attacco al porto di Ostia nell'849. Nell'affresco, il Papa, a sinistra, mentre rende grazie, ha le sembianze di Leone X, alludendo a una crociata da lui invano indetta contro i Turchi Ottomani. A destra, in primo piano, vediamo alcuni prigionieri musulmani che vengono sbarcati e brutalmente condotti al cospetto del pontefice, dove si inginocchiano in segno di sottomissione, un tema derivato dall'arte romana noto come dei captivi.

A Raffaello sono solitamente attribuiti solo i ritratti del Papa e dei cardinali.

Incoronazione di Carlo Magno

Incoronazione di Carlo Magno

Incoronazione di Carlo Magno

Il Sacro Romano Impero trova il suo posto nell'incoronazione di Carlo Magno, avvenuta nella Basilica di San Pietro al tramonto della vigilia di Natale dell'anno 800.

È molto probabile che questo affresco si riferisca al Concordato stipulato nel 1515 tra la Santa Sede e il Regno di Francia, poiché Leone III, pontefice tra il 795 e l'816, appare qui con le sembianze di Leone X, mentre Carlo Magno ha quelle di Francesco I.

L'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ebbe luogo la vigilia di Natale dell'800 nell'antica Basilica di San Pietro in Vaticano, probabilmente in riferimento al Concordato di Bologna, un trattato firmato nel 1515 a Bologna tra la Santa Sede e il Regno di Francia. In questo affresco, il papa è stato raffigurato con le sembianze di Leone X, mentre l'imperatore è ispirato a Francesco I, che era re di Francia al momento della realizzazione del dipinto.

Il maestro contribuì poco a quest'opera, la cui esecuzione dipese in gran parte dai suoi allievi. È disposta su un asse diagonale che conduce lo sguardo in profondità dove, sotto il baldacchino papale decorato con le chiavi di San Pietro, ha luogo l'incoronazione stessa. Si trova in un auditorium circondato da due ali di cardinali, vescovi e soldati.

In primo piano a sinistra, un gruppo di servitori è impegnato a disporre grandi vasi d'argento e d'oro e una mensola con gambe dorate su un tavolo d'offerta, richiamando il motivo imperiale romano delle processioni trionfali.

Giustificazione di Leone III

Giustificazione di Leone III

Giustificazione di Leone III

La Giustificazione di Leone III raffigura un evento che ebbe luogo alla vigilia dell'incoronazione di Carlo Magno, durante il quale il Papa rispose alle calunnie diffuse dai nipoti del suo predecessore, Adriano I, riaffermando il principio secondo cui il Vicario di Cristo è responsabile delle sue azioni solo davanti a Dio.

Il murale, interamente realizzato dagli studenti, celebra il giuramento prestato nell'antica Basilica di San Pietro il 23 dicembre 800, in cui Leone III si assolse, «senza costrizione e senza essere giudicato da nessuno», dalle false accuse mosse dai nipoti di Adriano I, proprio il giorno prima dell'incoronazione di Carlo Magno. Come negli altri affreschi della sala, il Papa è raffigurato con le sembianze di Leone X.

Dall'alto risuonavano le parole incise sul rotolo sottostante: «Dei non hominum est episcopos iudicare», che significa «Spetta a Dio, non agli uomini, giudicare i vescovi». Questa affermazione si riferisce chiaramente all'approvazione da parte del Terzo Concilio Lateranense del 1516 della bolla Unam sanctam di Bonifacio VIII, che stabiliva il principio secondo cui solo Dio può giudicare le responsabilità del Papa[7]. Il testo è tratto dalla struttura della Messa di Bolsena.

Soffitto

Nel 1508, papa Giulio II (regnante dal 1503 al 1513) incaricò Pietro Vannucci (detto il Perugino) di dipingere il soffitto.

Lo schema iconografico si ricollega alla funzione che la sala aveva all'epoca di Giulio II, quando era utilizzata per le sedute della Corte Suprema della Santa Sede, nota come Segnatura Gratiae et Iustitiae, che egli stesso avrebbe presieduto. Il Perugino illustrò infatti in questi quattro medaglioni ciò che veniva solitamente descritto come il Sol Justitiae, con elementi quali il Creatore seduto tra angeli e cherubini, Cristo tentato dal diavolo e Cristo tra la Misericordia e la Giustizia.

La volta del Perugino raffigura temi della Trinità. In ricchi grotteschi su sfondo dorato, le scene includono il Padre con angeli e cherubini, Cristo tra la Misericordia e la Giustizia, la Trinità con gli Apostoli, Cristo come Sol Iustitiae e Cristo tentato dal Diavolo. Qui regna il gusto decorativo con simmetria e grande horror vacui - infatti, ogni spazio possibile è riempito da angeli, cherubini e serafini - colori tenui in morbide tonalità pastello su uno sfondo blu intenso e gli ornamenti dorati dominanti che circondano la decorazione.

A causa della loro associazione con diversi stili ornamentali, non c'è una relazione particolare tra i medaglioni della volta e le scene nelle grandi lunette sottostanti.